Cオジよっしーです。

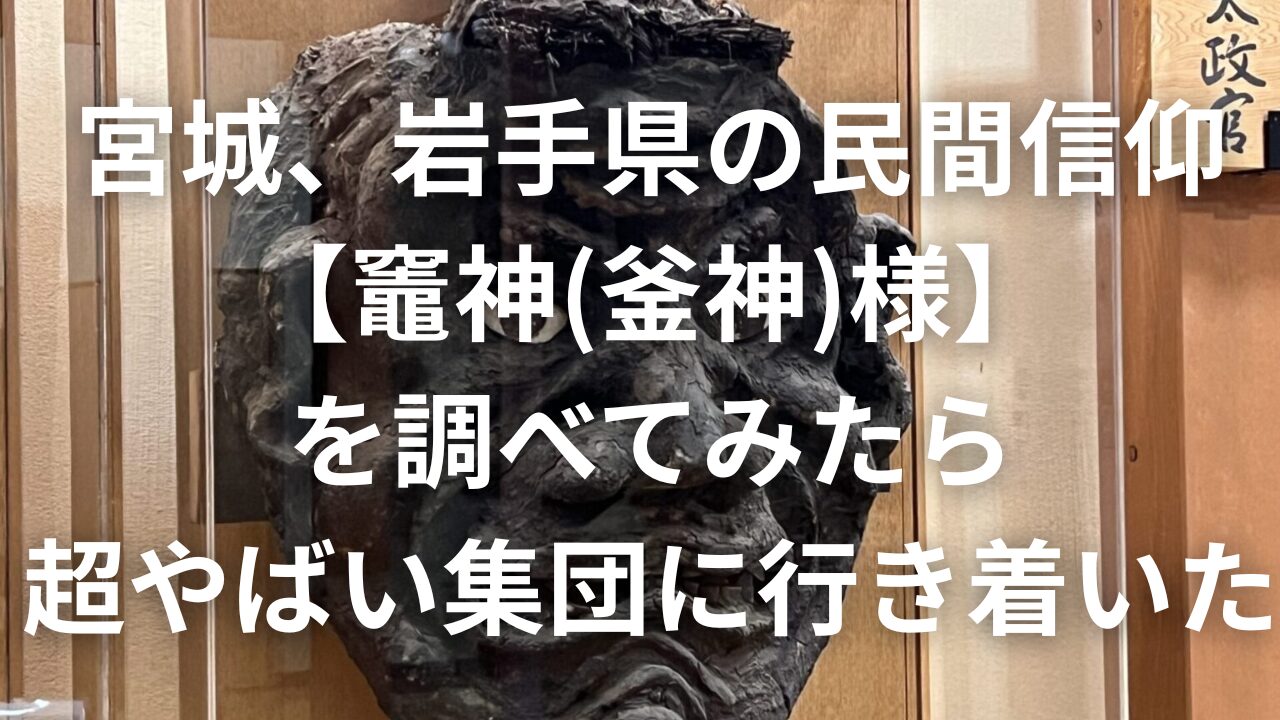

みなさんは竈神(かまがみ)様というものをご存じですか?

早速の答え合わせになるが、竈神様の画像が下記。

顔力が強い!

そしてでかい!

では竈神様とは一体なんなのかというと

竈神様は竈や火を司る神様で、台所の竈の上に祀り、防火や家族の安全、一家の富など、生活全般がうまくいくようにしてくれる神様のこと。

また竈神様に似た言葉として、釜神(かまがみ)様があります。宮城県だとこちらの名前を知ってる人は意外と多いのではないでしょうか?

実はどちらもほぼ同じような役割。釜神様は防火や魔除け、家内繫栄を祈願して祀られています。

※岩手県南部から宮城県は釜神様の方を使うことが多い。

今回はそんな竈神様について調べていたら、あるやばい集団にたどり着いたのでそれを記事にしていこうと思う。

竈神様はたくさんの種類がある

今回竈神様を調べるにあたって、登米市豊里町にある平筒沼農村文化自然学習館へ。

なんと入場料は無料。ありがとう登米市!

平筒沼農村文化自然学習館のアクセスは下記。

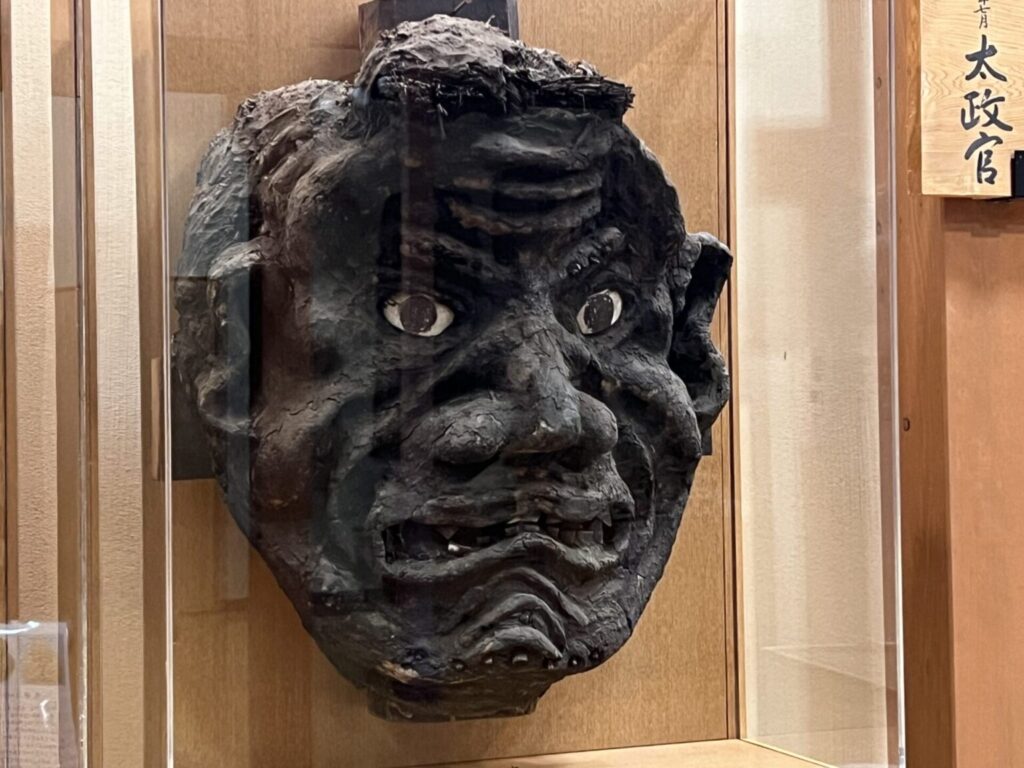

実際に中に入って竈神様を見ていこうと思う。

20以上ある竈神様の後ろには家の柱や壁の一部がくっついている。もともとはすべて家に祀ってあったものである。

こんなおっかなくて大きなものが家に祀ってあったなんて想像できないですよね。

そしてなぜ1つ1つ顔が違うのかというと、大工さんが一家の主の顔に似せて作ったかららしい。

と、ここで気になることが。竈神様はいったい誰が作ったんだろう?ということ。

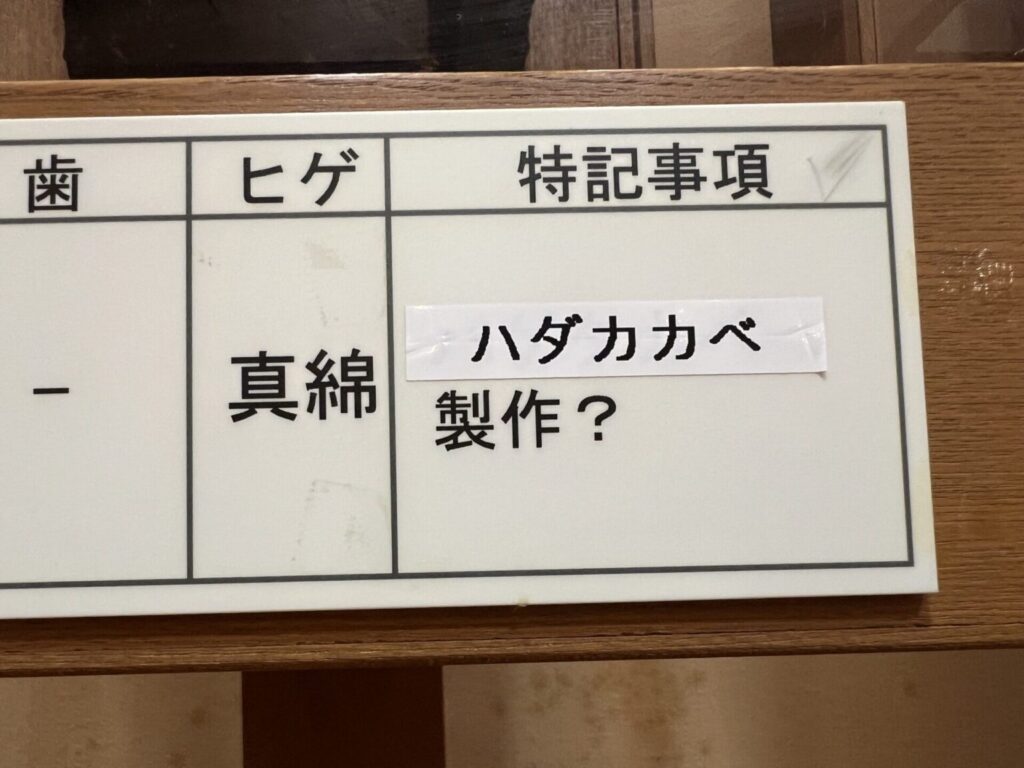

作品の説明のところに作者不詳と書いてあるが、一つだけ何か書いてある。「ハダカカベ製作?」

早速ハダカカベ製作についてネットで調べたところ

【気仙大工】

というキーワードにたどり着いた。さらに調べたところ気仙大工発祥の地というのがあるとのことで…

行ってきました陸前高田市の気仙大工左官伝承館。

【気仙大工】とは?

気仙大工は、岩手県気仙地方(陸前高田市・大船渡市・住田町)に根付いた多様な木造建築技術を持つ大工の集団なんだとか。

江戸時代に始まり、民家から寺社仏閣の建築、建具、彫刻、左官までこなす高度な技術力を持ち、全国的に出稼ぎとして活躍。

簡単に言えば、フリーランスでハイスペックな大工集団。

さらに驚くのは行った先々で新しい技術を身に付け、パワーアップしていくというサイヤ人みたいな人たちであるということ。

これはいい意味でほんとにヤバい集団にたどり着いてしまった。左官(壁塗り)を極めると下記の蔵ができる。この蔵ぐらいのレベルだと豪邸が1件建つ値段だそうだ。

宮大工の技術を高めると、こんな三重塔ができる。下記は遊びで作ったものだそう。

そんな気仙大工は大阪城、桜田門、皇居、歌舞伎座、明治神宮なども手掛けている。…やはり超ヤバい集団だ。

気仙大工は道具にもこだわりがあるらしい。のこぎり、かんな、のみ、金槌などものすごい種類のものが展示してあった。展示しきれないものもあった。

これだけの種類の小手を使えば、あの竈神様を作ることができる。やはり気仙大工の誰かが作ったのはほぼ決定だが、まだ決定打がない。

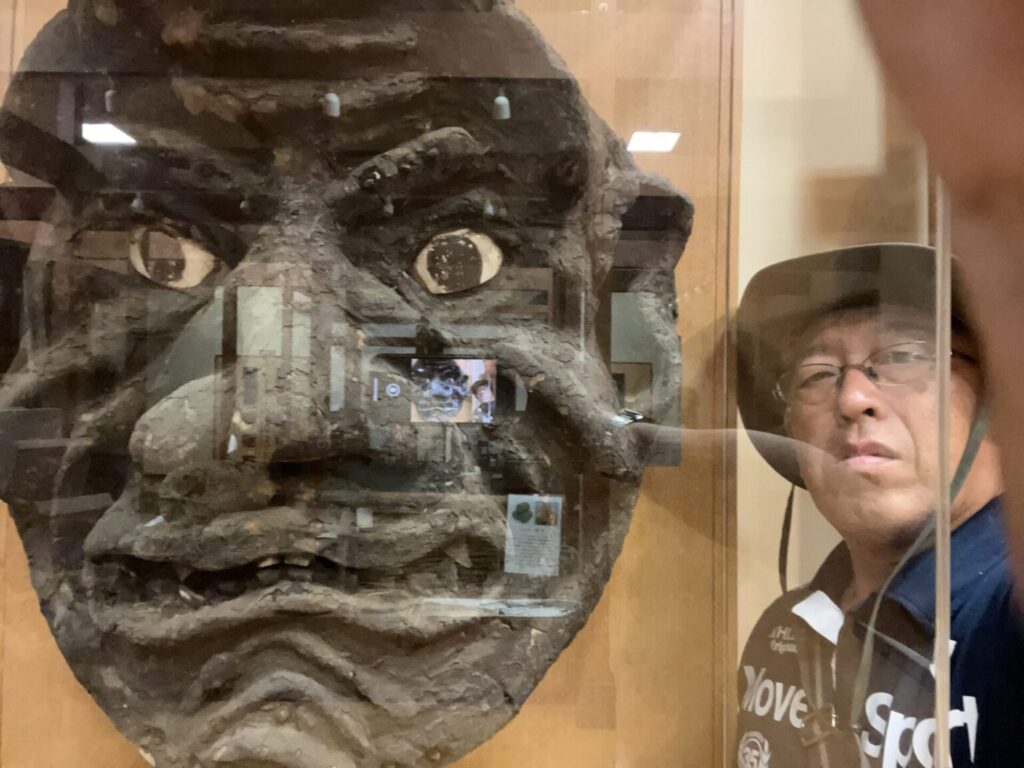

なのでガイドさんに詳細を伺ってみた。

この竈神様(竈神の画像を見せながら)は気仙大工さんが作ったんですよね。

こういうことができる気仙大工さんもいたと思いますが、詳しくは分かりません。もう棟梁に聞くしかないと思います。

ということは棟梁に話を聞けば、もしかしたら竈神様についてわかるかもしれない。

ここまできたら行けるところまで行こう。

棟梁に話を聞いてみた

日を改めて棟梁に聞いてみた。待ち合わせたのは、旧吉田家住宅主屋。これは東日本大震災の津波によってばらばらになった建材を、図面も何もない状態から、14年かけて気仙大工の技で甦らせたものである。気仙大工左官の知恵と技術、緻密さが詰まった最高傑作だ。

その偉業を成し遂げたときのリーダーが気仙大工の棟梁である藤原出穂(いずほ)さん。

この竈神様(竈神の画像を見せながら)は気仙大工さんが作ったんですよね。

気仙大工の中には、こういうことをやれる人がいてもおかしくはないんですが、誰がやったかまでは分かりません。気仙大工左官は全盛期で3000人もいました。その人たちが出稼ぎして自分の技術を進化させていくので、一人一人がやった仕事を把握することは到底できません。

やはりここでも決定打はなかった。しかし、平筒沼農村文化自然学習館で有力な情報が入った。

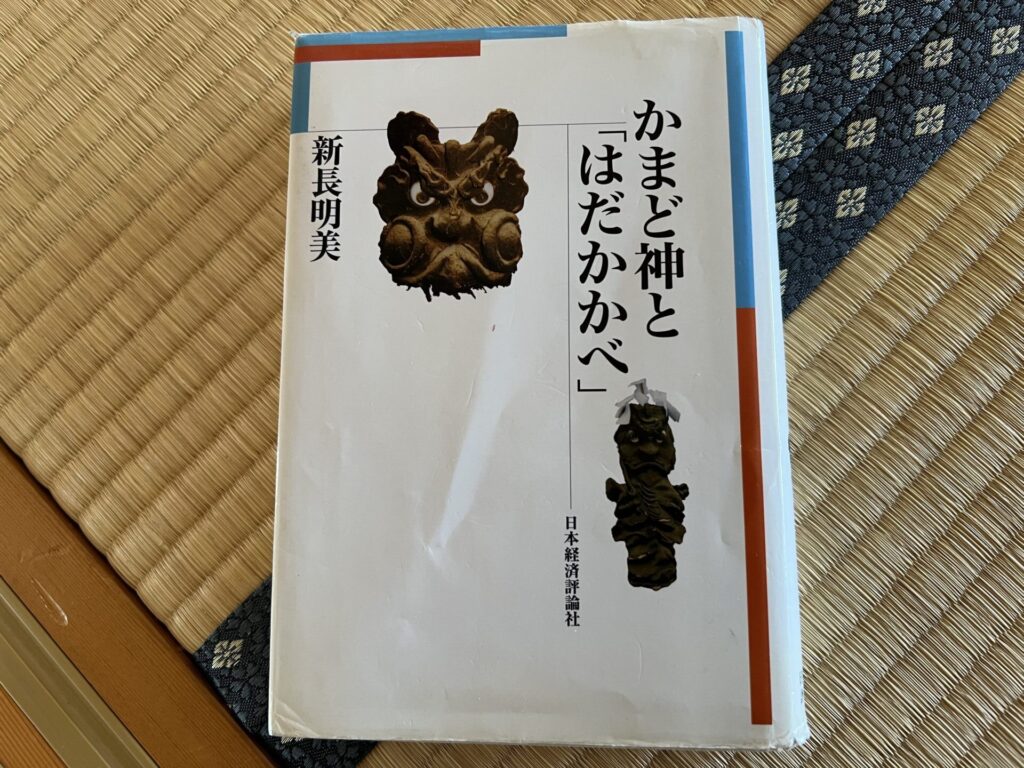

新長明美さんが書いた「かまど神とはだかかべ」という本によると、豊里町の竈神様を作ったのは、阿部浅之助(通称:ハダカカベ)という人で、陸前高田市生まれの気仙大工左官。宮城県の女性と結婚し、桃生町に住み、生涯を閉じたらしい。

今回いろいろと調べてわかったことは、これらの竈神様ははだかかべを始めとした気仙大工数人が作ったのかもしれないということ。

取材を終えて

竈神様について調べてみたら気仙大工というやばい集団にたどり着くことができた。

私自身気仙大工の知恵、技術、緻密さに驚いたと同時に、竈神様のことがより好きなった。

取材するにあたって協力してくれた方々に感謝。

この記事を通して竈神様の魅力や気仙大工の知恵、技術のすごさが読者に伝わればとてもうれしい。

今回訪れた施設は下記

■平筒沼農村文化自然学習館

アクセス: 宮城県登米市豊里町久寿田64−1

■気仙大工左官伝承館

アクセス:岩手県陸前高田市小友町字茗荷1−237

■旧吉田家住宅主屋

アクセス: 岩手県陸前高田市気仙町字町裏200−7